掲載日:2026年1月14日

ここから本文です。

女性へのヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(定期予防接種)

- 令和8年度からのヒトパピローマウイルス(HPV)感染症定期予防接種について

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症について

- HPV予防接種について

- 対象年齢

- キャッチアップ接種について

- 接種間隔

- 接種費用

- 予診票等の発送

- 接種場所

- 接種時に持参するもの

- 予防接種を受ける前にご覧ください

- HPVワクチンの相談窓口について

- 関連リンク

平成9年度~平成20年度生まれの女性を対象としたHPVキャッチアップ接種経過措置は、令和8年3月31日までで終了予定です。(詳しくはこちらをご覧ください)

令和8年度からのヒトパピローマウイルス(HPV)感染症定期予防接種について

現在厚生労働省が、令和8年度から、2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)を定期予防接種で使用するワクチンから除く検討を行っています。

2価・4価ワクチンでの接種をご希望の方は、令和7年度中の接種をご検討ください。

なお、2価・4価ワクチンで接種を開始している方が9価ワクチンに切り替えて接種を継続することも可能です。

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

HPV予防接種について

HPVの中には子宮頸がんを起こしやすい種類(型)のものがあり、HPVワクチンは、このうち一部の感染を防ぐことができます。現在、日本国内で使用できるワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。

サーバリックスとガーダシルは、子宮頸がんを起こしやすいHPV16型と18型の感染を防ぐことができ、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。また、ガーダシルは6型と11型の感染(尖圭コンジローマの発症)も同様に防ぐことができます。

シルガード9は、HPV6型、11型、16型、18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぐことができます。

定期予防接種では、これら3種類いずれかのワクチンのうち、1つ選んで接種します。(原則途中で変更したり、接種完了後に別のワクチンを追加接種することはできません。)

また、ワクチン接種を受けた場合でも、免疫が不十分である場合や、ワクチンに含まれている型以外の型による子宮頸がんに罹患する可能性がありますので、定期的に子宮頸がん検診を受けましょう。子宮頸がん検診については、子宮がん検診をご覧ください。

対象年齢

小学校6年生(12歳となる日の属する年度の初日)から高校1年生相当の年齢まで(16歳となる日の属する年度の末日)の女性

標準的には、中学校1年生の間に接種します。

キャッチアップ接種について

積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性)については、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで公費による接種機会を確保する措置がとられていました(キャッチアップ接種)。

キャッチアップ接種経過措置

HPVワクチンのキャッチアップ接種は原則として令和7年3月31日までで終了したものの、以下の対象者に対しては、令和8年3月31日まで接種期限を延長する経過措置を実施しています。

経過措置の対象者

平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方

(全3回の接種を完了している方は対象外です。)

経過措置の期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日(1年間)

経過措置の内容

- 上記の対象者の条件に該当する方は、HPVワクチンの接種完了(最大3回)までに必要な残りの接種を無料(公費)で受けることができます。

例)HPVワクチンを1回接種済みの方は残り2回の、2回接種済みの方は残り1回の接種を受けることができます。 - 経過措置については、以下の厚生労働省ホームページもご参照ください。

ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~|厚生労働省(外部サイトへリンク)

接種方法

経過措置の対象者は、現在お持ちの有効期限が切れた予診票をそのまま使用できます。

転入や紛失等で中央区が交付するHPVワクチン予診票をお持ちでない方は、中央区保健所(外部サイトへリンク)・日本橋保健センター(外部サイトへリンク)・月島保健センター(外部サイトへリンク)・晴海保健センター(外部サイトへリンク)で予診票等を交付しますので、本人確認書類を持参のうえご来所ください。お持ちの場合は母子健康手帳もご持参ください。

接種間隔

接種完了までに標準的には約6カ月、最短で約4カ月かかります(約4カ月で接種完了する方法の場合は接種医とご相談ください)。

そのため、高校1年生相当の方でこれからの接種開始をご希望の場合、1回目の接種を9月30日までに開始しないと接種対象年齢を超えてしまう可能性がありますのでご注意ください。

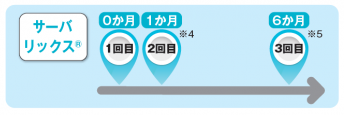

2価ワクチン(サーバリックス)を接種する場合

接種回数

3回

標準的な接種間隔

2回目:1回目接種から1カ月の間隔をおいて接種

3回目:1回目接種から6カ月の間隔をおいて接種

標準的な接種間隔をとることができない場合

2回目:1回目接種から1カ月以上の間隔をおいて接種

3回目:1回目接種から5カ月以上、かつ2回目の接種から2カ月半以上の間隔をおいて接種

4価ワクチン(ガーダシル)を接種する場合

接種回数

3回

標準的な接種方法

2回目:1回目接種から2カ月の間隔をおいて接種

3回目:1回目接種から6カ月の間隔をおいて接種

標準的な接種方法をとることができない場合

2回目:1回目接種から1カ月以上の間隔をおいて接種

3回目:2回目接種から3カ月以上の間隔をおいて接種

9価ワクチン(シルガード9)を接種する場合

接種回数

2回または3回

注記:2回の場合は、1回目の接種を15歳の誕生日の前日までに接種した場合のみ可能です。

2回で接種完了する場合

標準的な接種方法

2回目:1回目接種から6カ月の間隔をおいて接種

標準的な接種方法をとることができない場合

2回目:1回目接種から5カ月以上の間隔をおいて接種

3回で接種完了する場合

標準的な接種方法

2回目:1回目接種から2カ月の間隔をおいて接種

3回目:1回目接種から6カ月の間隔をおいて接種

標準的な接種方法をとることができない場合

2回目:1回目接種から1カ月以上の間隔をおいて接種

3回目:2回目接種から3カ月の間隔をおいて接種

接種費用

無料(無料で接種できる期間は予診票に記載しています。)

注記:医療機関名簿に記載されていない医療機関で接種を受ける場合、接種の有効期間を過ぎた場合は、全額自己負担となります。

予診票等の発送

小学5年生の3月末頃に発送します。

注記:住所や氏名を変更した場合、予診票を紛失した場合は、接種前に予診票の再交付申請をしてください。申請方法はこちらをご覧ください。

接種場所

中央区内

中央区内の定期予防接種実施医療機関は、子どもの予防接種の概要をご覧ください。

中央区以外の特別区(東京23区)内

中央区外でも、東京23区内の定期予防接種実施医療機関であれば、中央区が交付している「予診票」を使用して、定期予防接種を実施することができます。

接種を希望する場合は、事前に接種希望の医療機関が定期予防接種実施医療機関であるかを、各区のホームページをご覧いただくか予防接種担当部署にご確認のうえ、接種の予約をしてください。

特別区(東京23区)外

事前に中央区から「予防接種実施依頼書」の交付を受ければ東京23区外の医療機関でも定期予防接種を受けることができます。

詳細は中央区外の医療機関での定期予防接種の受け方をご覧ください。

接種時に持参するもの

- ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症ワクチン接種予診票(事前に必要事項をご記入ください。)

- 母子健康手帳

- マイナンバーカード(健康保険証)

- (必要な方のみ)委任状(PDF:89KB)

委任状について

お子さんが定期予防接種を受ける時に保護者からの委任状に基づき保護者以外の方が同伴することができます。

ただし、同伴者は普段からお子さんの健康状態をよく知っている方に限ります。

委任状は予防接種を受ける当日までに保護者本人(委任者)が記載し、同伴者(代理人)が医療機関に持参します。医師から診察・説明を受けた後、接種を受ける場合は同伴者が接種の同意欄に同伴者の署名をしてください。

保護者等の同伴について

- 13歳未満の方

保護者等の同伴が必要です。予診票に保護者等が署名してください。 - 13歳以上16歳未満

【保護者・被接種者等記入欄(自署欄)】下部(保護者が同伴しない場合)に「保護者自署」と「緊急の連絡先」の記載がある予診票を持参すれば、保護者等の同伴は不要です。この場合、本人が予診票の質問事項に回答できるようにしてください。 - 16歳以上の方

保護者等の同伴は不要です。予診票に本人が署名してください。

予防接種を受ける前にご覧ください

予防接種を受ける前の注意事項

- 予防接種は、体調の良いときに受けましょう。体調の悪い時には無理をせず、次の機会を待ちましょう。

- 病気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に担当の医師や看護師に質問しましょう。

- お子さんの日ごろの体質や健康状態で何か気にかかることがあるときは、あらかじめ、かかりつけの医師や保健所にご相談ください。

予防接種を受けることができない方

次の方は、予防接種を受けることができません。

1.明らかに熱のある方(通常は37.5℃を超える場合)

2.重い急性疾患にかかっていることが明らかな方

3.本予防接種の成分に対して、過敏症を呈したことがある者

4.その他、医師に不適当な状態と判断された方

予防接種を受ける前に医師とよく相談しなくてはならない方

次の方は、かかりつけの医師と事前によくご相談ください。

1.心臓病、肝臓病、腎臓病や血液の病気で治療中または発育障害などの基礎疾患のある方

2.風邪などのひきはじめと思われる方

3.これまでに予防接種を受けて2日以内に発熱、発疹などアレルギーを思わせる異常がみられた方

4.本予防接種の成分に対してアレルギーを起こす恐れがある方

5.薬を使用して皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある方

6.今までにけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方

7.免疫状態を検査して異常を指摘されたことがある方もしくは近親者に先天性免疫不全症の人がいる方

8.妊娠又は妊娠している可能性のある方、授乳中の方

予防接種を受けた後の注意事項

1.予防接種を受けた後30分間は、接種場所でお子さま(ご自身)の様子を観察するか、医師とすぐ連絡がとれるようにしておきましょう。アナフィラキシーなどの急な副反応はこの間に起こることがあります。

2.接種後に接種部位の異常や高熱、けいれんなどが出現した場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

3.不活化ワクチン接種後1週間は副反応が出ていないかよく観察してください。

4.このワクチンは不活化ワクチンです。令和2年10月より不活化ワクチンの接種間隔が撤廃され、このワクチンの接種後に違う種類の不活化ワクチンや生ワクチンを接種する場合には、翌日から接種が可能です。

5.接種部位は清潔に保ちましょう。接種当日の入浴は差し支えありませんが、接種部位はこすらないでください。

6.接種当日は激しい運動は避けてください。その他はいつも通りの生活で差し支えありません。

7.予防接種を受けた後、極めてまれに健康被害(治療を必要とする重い副反応)が生じることがあります。このような場合、その健康被害が定期予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度が適用されます。

副反応

接種部位の疼痛・発赤・腫脹、頭痛、胃腸症状、疲労等がみられることがあります。また、まれではありますがショック、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群、急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、血小板減少性紫斑病などが生じる可能性があります。

ワクチン接種後に、症状が長期間持続した場合

ワクチン接種後に、注射部位に限局しない激しい疼痛(筋肉痛、関節痛、皮膚の痛み等)、しびれ、脱力等があらわれ、長期間症状が持続した場合は、異常が認められた場合には、接種を行った医師・かかりつけの医師・接種実施医療機関にご相談ください。

注記:接種医療機関の受診については、接種を行った医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

HPVワクチンの相談窓口について

HPVワクチンの接種にあたって、ご不明な点やお困りの点がありましたら、以下の相談窓口にご相談ください。

不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき

一般的な相談

東京都保健医療局感染症対策部防疫課

電話:03-5320-5892

学校生活に関すること

都立学校

教育庁都立学校教育部学校健康推進課

電話:03-5320-6877

区市町村立学校

教育庁地域教育支援部義務教育課

電話:03-5320-6878

私立学校

生活文化スポーツ局私学部私学行政課

電話:03-5388-3194

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(ただし、祝日、年末年始を除く。)

HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般についての相談

厚生労働省にて、HPVワクチンを含む予防接種や感染症全般に関する相談にお応えしています。

電話番号:0120-995-956 ※令和7年4月1日から電話番号が変わりました。

受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(ただし、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

関連リンク

- 子どもの予防接種の概要(中央区ホームページ)

- 男性へのヒトパピローマウイルス(HPV)感染症任意予防接種費用助成事業(中央区ホームページ)

- 子宮がん検診(中央区ホームページ)

- ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防接種担当

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3541-5930

福祉保健部日本橋保健センター健康係

〒103-0012 日本橋堀留町一丁目1番1号

電話:03-3661-3515

福祉保健部月島保健センター健康係

〒104-0052 月島二丁目10番3号

電話:03-5560-0765

福祉保健部晴海保健センター健康係

〒104-0053 晴海四丁目8番1号

電話:03-6381-2972

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 子どもの予防接種の概要

- B型肝炎(定期予防接種)

- ロタウイルス感染症(定期予防接種)

- 小児の肺炎球菌感染症(定期予防接種)

- 五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・Hib感染症/DPT-IPV-Hib)(定期予防接種)

- BCG(結核)(定期予防接種)

- MR(麻しん・風しん混合)(定期予防接種)

- MR定期予防接種が受けられなかった方へ(任意予防接種)

- 水痘(みずぼうそう)(定期予防接種)

- 日本脳炎(定期予防接種)

- 二種混合(ジフテリア・破傷風/DT)(定期予防接種)

- 女性へのヒトパピローマウイルス(HPV)感染症(定期予防接種)

- 小児インフルエンザ任意予防接種費用一部助成事業

- おたふくかぜ任意予防接種費用一部助成事業

- 男性へのヒトパピローマウイルス(HPV)感染症任意予防接種費用助成事業

こちらのページも読まれています