掲載日:2023年1月18日

ここから本文です。

平成25年度 戦中・戦後の生活

昭和16年(1941)、国民学校令によって学校の教育制度が変わるなど、戦争の影響を受けて子どもたちを取り巻く環境も大きく変化していきました。

今回は子どもたちの「戦中・戦後の生活」を紹介します。

戦中の生活

区内のようす

中央区(旧京橋区・旧日本橋区)の初空襲は、昭和19年(1944)11月29日、軍用地となっていた築地六丁目(浜離宮)への爆撃でした。区内への空襲は、この日の空襲から数えて終戦2日前の昭和20年(1945)8月13日までの間に合計15回にも及びました。

昭和20年(1945)1月27日、京橋地域(旧京橋区)では、初めて大きな空襲被害を受け、現在の泰明小学校にあたる「泰明国民学校」には直接爆弾が落とされ、4人の先生が犠牲となって亡くなりました。

泰明国民学校 撮影:石川 光陽

泰明国民学校にも直撃弾 撮影:石川 光陽

数寄屋橋交差点 避難する親子 撮影:石川 光陽

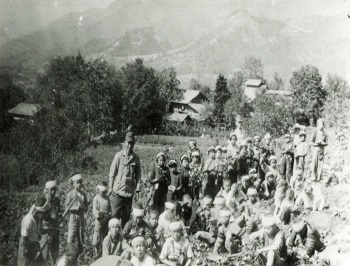

学童疎開

昭和19年(1944)、東京などの大都市の国民学校では、激しくなった空襲から子どもたちを守るため、児童を安全な都市や農村などに連れて行く「学童疎開」を行うことが決定されました。対象者は国民学校初等科

3~6学年の児童です。

地方の親戚や知り合いをたよる「縁故疎開」を原則としつつ、それができない子どもたちは学校ごとに「集団疎開」が行われました。

疎開先では、親元を離れて受け入れ先の国民学校・寺院・旅館などで授業を受け、少ない食事や慣れない農作業などを行いながら、集団で生活を送らなければなりませんでした。

学童疎開 京橋図書館所蔵

下校後そろって学寮に戻り、解散 提供:河合 徳司

手紙を書く疎開児童 提供:西山 隆

畑作業をする子どもたち 提供:昭和館

戦後の生活

空襲によって家を失った人々は、トタン屋根の簡単なバラックを造り、電気・ガス・水道などが無い中で不自由な生活を送りました。

このような中、中国大陸などの外国からは約650万人の引揚が始まり、一時的に物資不足が深刻になりました。

しかし、家族が共に暮らせるようになったことで、人々に明るさをもたらしました。

バラック 提供:昭和館

上野孤児院 提供:昭和館

家族 提供:昭和館

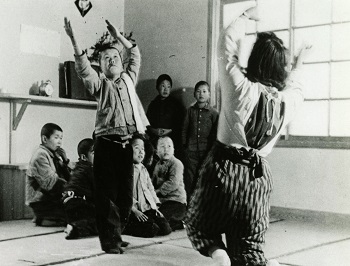

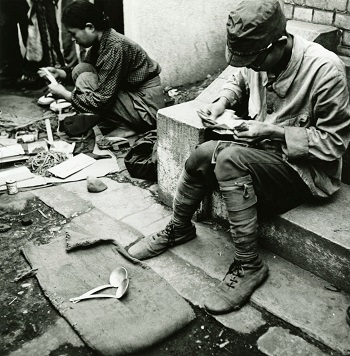

一方、町中では戦争によって両親を失った子どもたちの姿が多く見られました。収容施設も不充分で、引き取り手がない子や収容所での生活が合わなかった子どもたちは、タバコの吸い殻を拾って売ったり、靴磨きなどをしながら生活する子どもたちもいました。

民舞を習っている戦災孤児 提供:昭和館

街頭で物を売る 提供:昭和館

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 令和6年度 「伝単」―戦時下にまかれた印刷物

- 令和5年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘割の埋め立てvol.2-

- 令和4年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘削の埋め立て-

- 令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

- 令和2年度 日本への空襲と区内の被害

- 令和元年度 印刷物にみる戦時下の世相と銃後の生活

- 平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

- 平成29年度 連合国軍による建物接収とその利用

- 平成28年度 戦中・戦後の働く女性

- 平成27年度 戦中・戦後の遊び

- 平成26年度 戦中・戦後の教育

- 平成25年度 戦中・戦後の生活

- 平成24年度 戦前から戦後の衣生活

- 平成23年度 月島第二児童公園平和モニュメント原画とモザイク平板展

- 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より

- 平成21年度 比べてみよう!戦時下と今

- 平成20年度 戦中・戦後の食糧事情と配給制度

- 平成19年度「平成17年度中央区平和特別展東京大空襲コーナー」より

こちらのページも読まれています