掲載日:2024年5月2日

ここから本文です。

令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

日本の近代的な学校教育制度は、明治5年(1872年)の基本法令「学制」の公布・全国頒布に始まります。当初は、全国の学区を8大学区とし、1大学区を32中学区、1中学区を210小学区に区分して、各学区に大学校・中学校・小学校を各1校設置するものでした。その後も、明治期を通して教育令(明治12年)・改正教育令(明治13年)・小学校令(第1次〈明治19年〉~第5次〈明治40年〉)などが公布され、教育制度の改革が行われました。

明治19年(1886年)の第1次小学校令からは、尋常小学校(義務教育期間)と高等小学校が初等教育機関と位置付けられました。さらに、明治40年(1907年)の第5次小学校令では、尋常小学校が現在の就学年数と同様の6年間となりました。

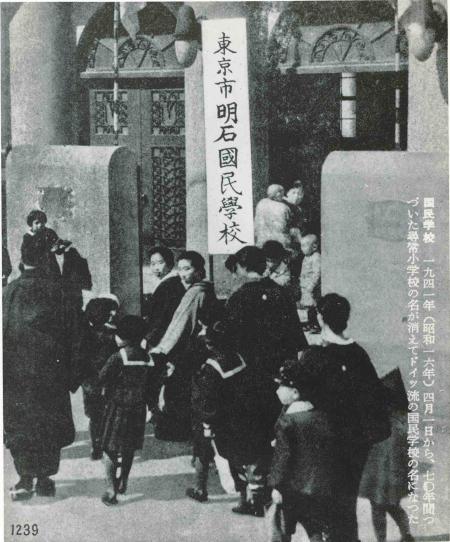

そして、昭和16年(1941年)には、従来の小学校令を全面改正した国民学校令の公布(3月1日)・施行(4月1日)によって「国民学校」が発足しました。この学校制度により、尋常小学校は「国民学校初等科(6年間)」、高等小学校は「国民学校高等科(2年間)」と改称され、昭和22年(1947年)の学校教育法制定まで続きました。

参考リンク

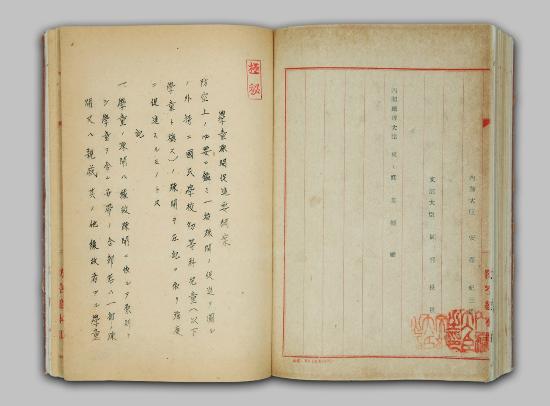

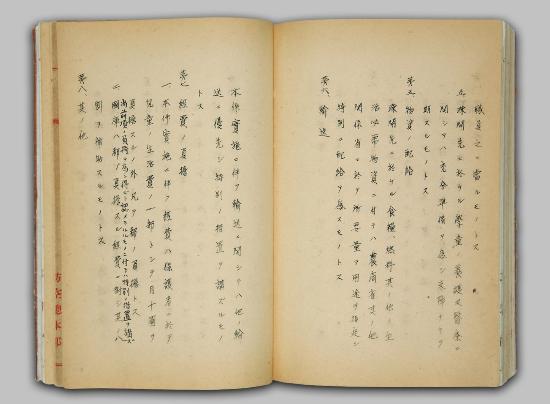

「国民学校令」昭和16年 所蔵:国立国会図書館

東京市明石国民学校-国民学校発足- 所蔵:中央区立京橋図書館

国民学校での教育・訓練

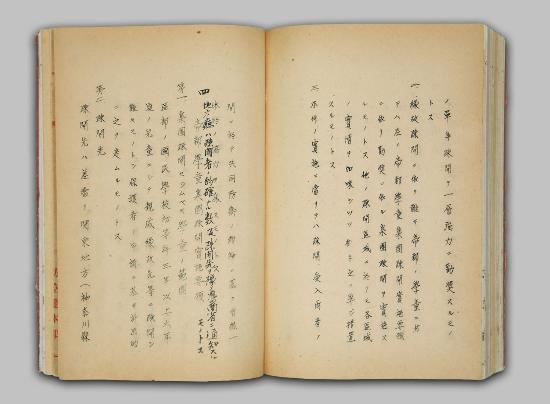

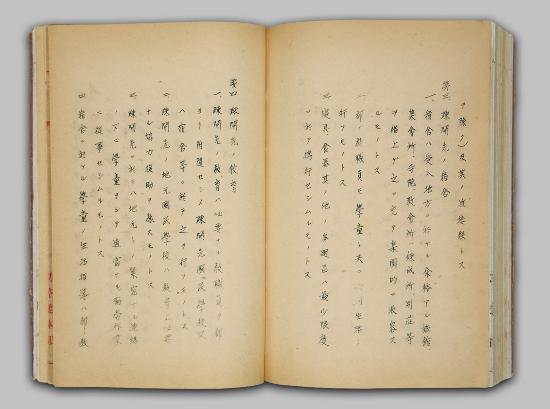

昭和16年(1941年)に国民学校令が施行され、これまでの尋常小学校・高等小学校はすべて「国民学校」の名称に変更されました。国民学校は、児童の精神や身体を全一的に育成するため、国民の基礎的錬成を成す場として位置付けられました。錬成教育に必要な教科として、初等科に国民科(修身・国語・国史・地理)、理数科(算数・理科)、体錬科(体操・武道)、芸能科(音楽・習字・図画・工作・裁縫・家事)の4教科が、高等科には実業科(農業・工業・商業・水産)を含めて5教科が設定されました。

また、これにあわせて使用する教科書が新しくなり、成績評価もこれまでの「甲・乙・丙」から「優・良・可」へと変更されました。

「国民学校令施行規則」昭和16年 所蔵:国立国会図書館

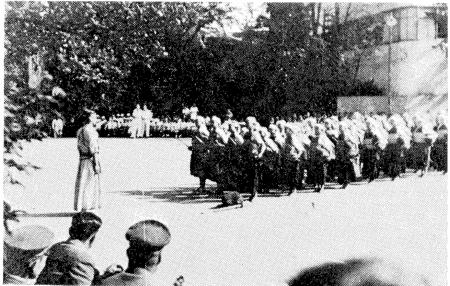

薙刀(なぎなた)の演技 昭和16年頃 出典:『泰明百年ものがたり』

剣道の演技 昭和16年頃 出典:『泰明百年ものがたり』

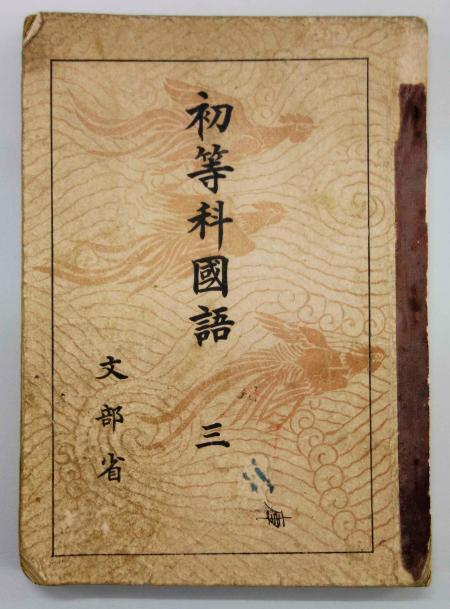

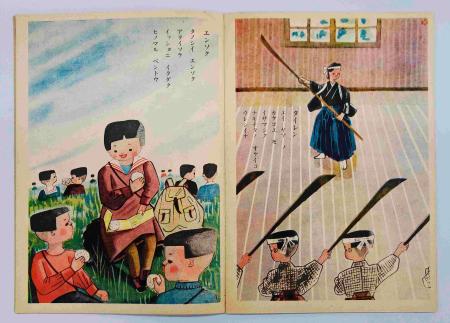

国民学校の教科書『初等科国語科 三』昭和17年 所蔵:中央区立郷土資料館

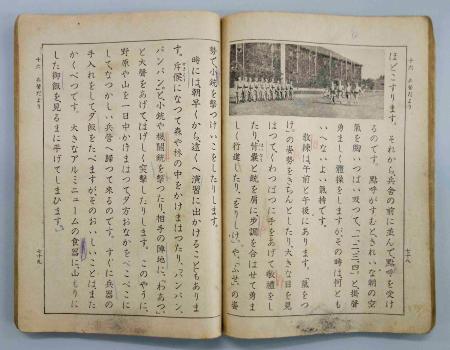

「十六 兵営だより」『初等科国語科 三』昭和17年 所蔵:中央区立郷土資料館

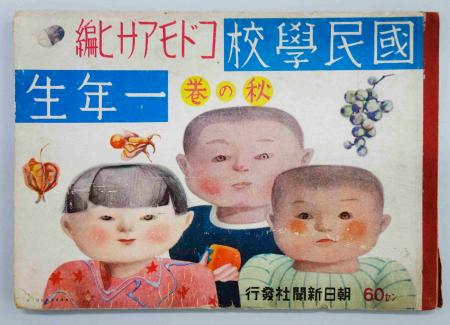

『国民学校一年生 秋の巻』昭和16年 朝日新聞社 所蔵:中央区立郷土資料館

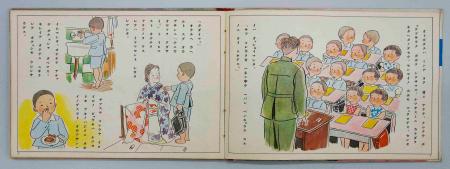

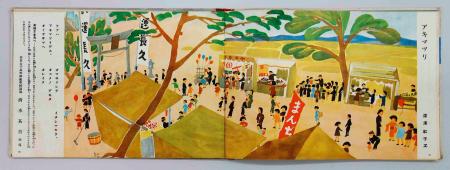

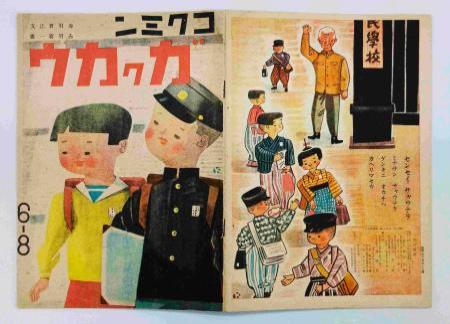

『コクミンガクカウ』昭和18年 秀峰社 所蔵:中央区立郷土資料館

学童疎開の実施と中央区(旧日本橋区・旧京橋区)の疎開状況

昭和18年(1943年)12月から昭和19年(1944年)3月にかけて都市疎開や一般疎開に関する各種要綱が次々と閣議決定されました。そして、日本本土への空襲に対する防備態勢を整えるための建物疎開(防火空地を設けるために家屋を取り壊す)や人員疎開(特に国民学校初等科児童の縁故先への転出)が進められました。昭和19年6月には、急激な戦局の悪化と空襲被害の拡大に伴って「学童疎開促進要綱」が閣議決定されました。

また、同年7月に出された学童疎開に関する具体的な実施要領(「帝都学童集団疎開実施要領」)により、保護者の申請に基づいて縁故疎開が困難な大都市の国民学校初等科3~6年生が集団疎開することになりました。東京都の集団疎開の受け入れ先は、神奈川県以外の関東地方および近接県が疎開地として選ばれ、20万人以上の児童が疎開したといわれています。

中央区(旧日本橋区・旧京橋区)では、埼玉県内にある各郡市町村の寮舎(寺院・旅館など)を受け入れ先として集団疎開が実施されました。

参考リンク

「学童疎開ノ促進ニ関スル件ヲ定ム」昭和19年 出典:国立公文書館「公文書にみる日本のあゆみ」

疎開先での生活

昭和19年(1944年)8月1日、京橋区役所において集団疎開児童の壮行会が行われ、23日には旧日本橋区・旧京橋区内の全国民学校児童が埼玉県下の各地に向けて集団疎開を開始しました。集団疎開は、原則として一つの宿舎に同一学校の児童約100名を単位とし、教職員(看護資格を持つ寮母・作業員・寮務嘱託・嘱託医などを含め13名程度)と児童が共同生活し、疎開先での勤労作業なども併せて行いました。

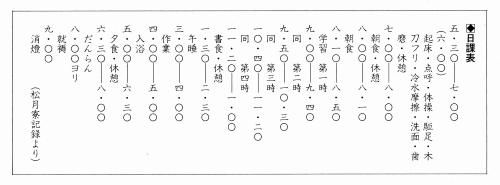

疎開先では、疎開地の国民学校・公会堂・寺院・旅館などを学寮(寮舎)として利用し、日課表(毎日の起床・朝礼、学習・作業、食事・入浴、就寝・消灯など)を作って規則正しい生活を送りました。疎開児童の保護者は、1人あたりの生活費として月10円を負担していましたが、現地では食糧の十分な確保や燃料となる薪炭類の調達が出来ないこともあり、生活環境の悪化や健康管理の問題などでも苦労しました。

学童疎開へ向かう児童たち 所蔵:中央区立京橋図書館

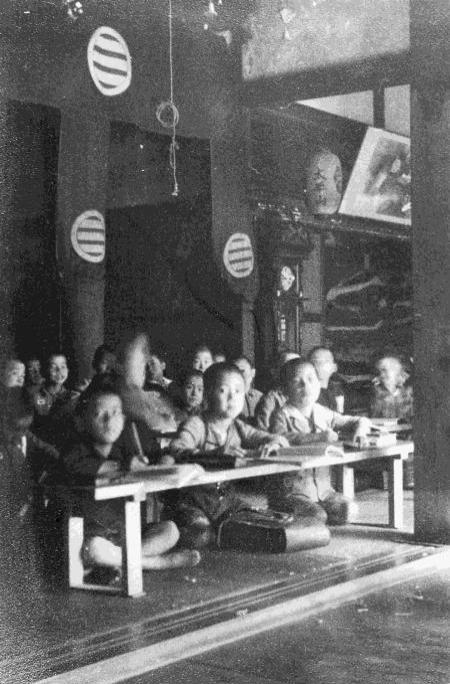

疎開地の学寮で学ぶ児童たち 提供:河合徳司

疎開先での記録-有馬国民学校

昭和19年(1944年)8月26日、旧日本橋区の有馬国民学校(現在の区立有馬小学校)に通う児童たちは、埼玉県比企郡菅谷村(すがやむら)(松月楼・向徳寺・安養寺)、玉川村(松月寺・町田屋)、亀井村(西福寺)へ集団疎開に向かいました(集団疎開児童は合計459名)。

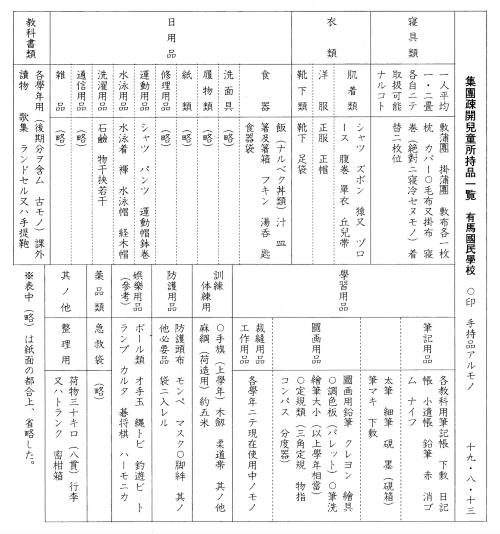

「集団疎開児童所持品一覧」有馬国民学校 昭和19年 出典:『有馬』

集団疎開先の松月学寮(埼玉県)と児童たち 昭和19年 出典:『有馬』

疎開先での日課表(松月学寮) 昭和19年 出典:『有馬』

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 令和6年度 「伝単」―戦時下にまかれた印刷物

- 令和5年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘割の埋め立てvol.2-

- 令和4年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘削の埋め立て-

- 令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

- 令和2年度 日本への空襲と区内の被害

- 令和元年度 印刷物にみる戦時下の世相と銃後の生活

- 平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

- 平成29年度 連合国軍による建物接収とその利用

- 平成28年度 戦中・戦後の働く女性

- 平成27年度 戦中・戦後の遊び

- 平成26年度 戦中・戦後の教育

- 平成25年度 戦中・戦後の生活

- 平成24年度 戦前から戦後の衣生活

- 平成23年度 月島第二児童公園平和モニュメント原画とモザイク平板展

- 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より

- 平成21年度 比べてみよう!戦時下と今

- 平成20年度 戦中・戦後の食糧事情と配給制度

- 平成19年度「平成17年度中央区平和特別展東京大空襲コーナー」より

こちらのページも読まれています