掲載日:2023年1月18日

ここから本文です。

平成26年度 戦中・戦後の教育

昭和16年(1941)、国民学校令によって学校の教育制度が変わるなど、戦争の影響を受けて子どもたちを取り巻く環境も大きく変化していきました。

変わったのは普段の生活だけではありません。子どもたちが受ける「教育」も大きく変化していきました。今回は、「戦中・戦後の教育」について紹介します。

授業

昭和16年(1941)、尋常小学校は「国民学校」と改称されました。さらに、国民学校は初等科(6年)と高等科(2年)の8年制となり、国定教科書は改訂され、新しい教育制度のもとで学校行事・儀式・礼法・団体訓練が重視されました。

授業の一部では、男子は銃剣術などの武道を、女子はなぎなたや看護などの訓練が取り入れられました。

東京市明石国民学校 -国民学校発足 提供:京橋図書館

地元の国民学校へ集団で通学する児童たち 提供:河合 徳司

盛んに行われた銃剣術練成 提供:共同通信社

呼び名

昭和16年(1941)、尋常小学校の呼称が国民学校に変わると、子どもたちは児童ではなく「少国民」と呼ばれるようになりました。国民学校では、国のために尽くす年少の国民を育てるための教育が行われました。

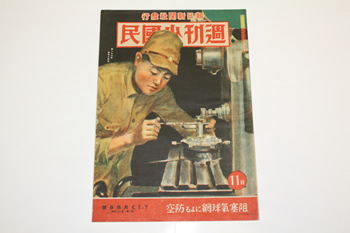

「週刊少国民」といった雑誌も発行されました。

「週刊少国民」 中央区所蔵

紙芝居

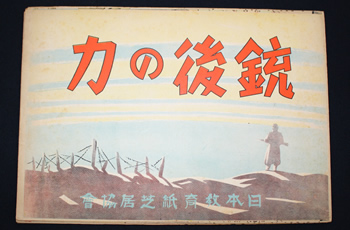

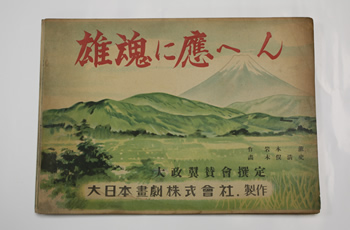

学校や隣組では当時の政策や教育的な内容を啓発・宣伝する教育紙芝居が積極的に取り入れられました。

「銃後の力」 中央区所蔵

「雄魂に応へん」 中央区所蔵

戦後の教育

戦災で校舎が焼失した学校では屋外での授業「青空教室」が行われました。

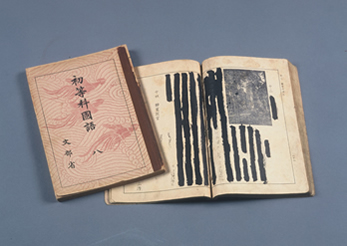

教科書は民主主義に反するような部分を墨で塗った「墨塗り教科書」が使われました。

昭和22年(1947)4月から学校教育法が施行され、小学校は6年間、中学校は3年間の男女共学義務教育となり、算数科、家庭科、社会科、図画工作科、理科、音楽科、国語科などの新たな教科課程(後に「教育課程」)が設けられました。

学校/終戦直後の青空教室 提供:那覇市歴史博物館

教科書(初等科国語) 提供:昭和館

針の使い方 提供:昭和館

参考リンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 令和6年度 「伝単」―戦時下にまかれた印刷物

- 令和5年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘割の埋め立てvol.2-

- 令和4年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘削の埋め立て-

- 令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

- 令和2年度 日本への空襲と区内の被害

- 令和元年度 印刷物にみる戦時下の世相と銃後の生活

- 平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

- 平成29年度 連合国軍による建物接収とその利用

- 平成28年度 戦中・戦後の働く女性

- 平成27年度 戦中・戦後の遊び

- 平成26年度 戦中・戦後の教育

- 平成25年度 戦中・戦後の生活

- 平成24年度 戦前から戦後の衣生活

- 平成23年度 月島第二児童公園平和モニュメント原画とモザイク平板展

- 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より

- 平成21年度 比べてみよう!戦時下と今

- 平成20年度 戦中・戦後の食糧事情と配給制度

- 平成19年度「平成17年度中央区平和特別展東京大空襲コーナー」より

こちらのページも読まれています