掲載日:2024年5月2日

ここから本文です。

平成28年度 戦中・戦後の働く女性

昭和12年(1937)に日中戦争がはじまり、昭和13年(1938)の国家総動員法の成立を経て、国民の生活は戦争中心の生活に切り替えることが求められるようになりました。

女性は、戦地へと徴兵されていく男性に代わり、農業や軍需工場での労働などさまざまな職場に動員されることになっていきました。

繭の生産 提供:昭和館

日本語のタイプライター(女性タイピスト) 提供:昭和館

昭和15年(1940)には、重要産業での若手労働力確保のために女子は料理店や娯楽場といった不急産業への就職が規制されるようになりました。

さらに、昭和16年(1941)には、14歳以上25歳未満の未婚女子への勤労奉仕が義務化され、生産配給や運輸通信などの業務に出動しました。

勤労動員で砲弾の信管作り 提供:共同通信社

戦中の働く女性

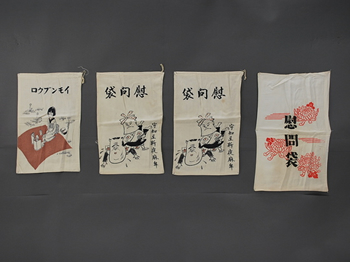

戦時体制下において組織された婦人会(主に既婚者)の女性たちは、連日出征兵士の見送りや慰問袋(戦地にいる出征兵士を元気づけるために、日用品や絵葉書などを入れて送った袋)の作成などを行い、多方面にわたって銃後を守り、備える暮らしの担い手となりました。

また、出征する男性が年々増加する中、昭和18年(1943)には、男子労働力を有効に生かすため、女子または40歳以上の男子で代替できると思われる事務職、車掌、料理人など17業種において男子就業(14歳以上40歳未満)の禁止・制限措置がとられるようになり、女性労働者が増加していきました。

戦局の悪化に伴い、航空機関係工場や政府作業所等へ多くの女性たちが動員されるようになりました。こうした中で、初等教育を終えた女子たちも労働員として携わり、労働時間の延長によって勉強をする時間も取れず働き続けました。

さらには、女子の労働員強化のため、地域・職域・学校別に分けられ長期間の労働義務が課せられた「女子挺身隊」も結成されました。

慰問袋 郷土資料館所蔵

慰問用国民歌絵葉書 中央区所蔵

総動員体制の一環として戦時中は国防婦人会が活躍した 提供:桂田一郎

女子挺身隊の旋盤作業 撮影:石川光陽

参考リンク

戦後の働く女性

終戦を迎え、女性の労働環境は再び変化していきました。多くの女性労働者が勤めていた軍需工場は閉鎖され、戦地に召集されていた男性たちが労働に戻ると多くの女性が職を失いました。政府は、この対策として就職するための技能を学ぶ場や保護施設での労働の場を提供しました。また、昭和22年(1947)には「労働基準法」が公布され、女性労働者の保護規定が設けられ、女性の社会進出と地位向上は大きく発展していきました。

日本鉄道職員の抗議集会 提供:昭和館

職業安定所に殺到した女性たちの長い列 提供:昭和館

女性だけの労働組合 提供:昭和館

女性従業員(バスの車掌) 提供:昭和館

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 令和6年度 「伝単」―戦時下にまかれた印刷物

- 令和5年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘割の埋め立てvol.2-

- 令和4年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘削の埋め立て-

- 令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

- 令和2年度 日本への空襲と区内の被害

- 令和元年度 印刷物にみる戦時下の世相と銃後の生活

- 平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

- 平成29年度 連合国軍による建物接収とその利用

- 平成28年度 戦中・戦後の働く女性

- 平成27年度 戦中・戦後の遊び

- 平成26年度 戦中・戦後の教育

- 平成25年度 戦中・戦後の生活

- 平成24年度 戦前から戦後の衣生活

- 平成23年度 月島第二児童公園平和モニュメント原画とモザイク平板展

- 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より

- 平成21年度 比べてみよう!戦時下と今

- 平成20年度 戦中・戦後の食糧事情と配給制度

- 平成19年度「平成17年度中央区平和特別展東京大空襲コーナー」より

こちらのページも読まれています