掲載日:2024年5月2日

ここから本文です。

平成27年度 戦中・戦後の遊び

戦争がはじまると、人々の暮らしに制限が加えられるようになり、戦争に勝つことを第一の目的とした生活に切り替えられていきました。子どもたちの暮らしも例外ではありません。

昭和16年(1941)、国民学校令によって尋常小学校から国民学校に変わり、学校では戦争に勝つために役に立つ勉強が中心になります。また、学童疎開なども行われ、子どもたちのくらしは戦争の影響を大きく受けていきました。

変わったのは子どもたちの「生活」や「教育」のみではありません。子どもたちの「遊び」までも戦争の影響が及んでいました。

今回は、子どもたちの「戦中・戦後の遊び」について紹介します。

戦中の遊び

戦争が続いていくと、鉄砲や弾などの武器生産に必要な金属資源が不足してきたため、金属類回収令により、官民所有の金属類の回収が始まりました。家庭で使われていた鍋やお寺の鐘のみでなく、子どもの金属製のおもちゃまでも回収されました。さらに、アルミニウム製玩具の製造が禁止され、おもちゃの材料は木、竹、紙などに制限されていきました。

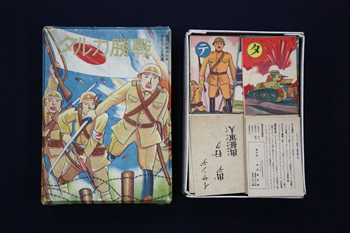

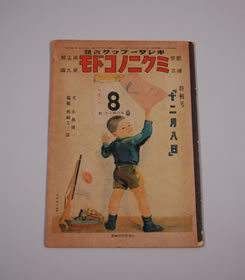

また、双六やカルタなどのおもちゃや子ども向けの読み物などは戦時色の濃いものが増えていき、子どもたちに人気の遊びも戦争の影響を受けて、「チャンバラごっこ」から「戦争ごっこ」に変わっていきました。

幼稚園児の戦争ごっこ 提供:滋賀県平和祈念館

戦時下の遊び 提供:昭和館

空の王者 荒鷲爆撃隊双六 提供:郷土資料館所蔵

戦勝カルタ 提供:郷土資料館所蔵

防空射的 提供:東京都

ギンダーブック改題「ミクニノコドモ」 提供:東京都

戦後の遊び

どもたちは、身の回りにあるものを使って、空き地や路地、神社などに集まって遊ぶようになりました。男の子は木や竹の棒で作ったバットや手製の布製グローブなどを使っての野球、女の子はゴム縄跳びやまりつきなどで遊びました。また、アルファベットを遊びながら学べるおもちゃなども登場しました。

農家の子どもたち 提供:昭和館

明朗ABC遊び双六 提供:中央区所蔵

子どもたちが野球しているのを見守る兵士 提供:昭和館

子どもたちが野球しているのを見守る兵士 提供:昭和館

参考リンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 令和6年度 「伝単」―戦時下にまかれた印刷物

- 令和5年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘割の埋め立てvol.2-

- 令和4年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘削の埋め立て-

- 令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

- 令和2年度 日本への空襲と区内の被害

- 令和元年度 印刷物にみる戦時下の世相と銃後の生活

- 平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

- 平成29年度 連合国軍による建物接収とその利用

- 平成28年度 戦中・戦後の働く女性

- 平成27年度 戦中・戦後の遊び

- 平成26年度 戦中・戦後の教育

- 平成25年度 戦中・戦後の生活

- 平成24年度 戦前から戦後の衣生活

- 平成23年度 月島第二児童公園平和モニュメント原画とモザイク平板展

- 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より

- 平成21年度 比べてみよう!戦時下と今

- 平成20年度 戦中・戦後の食糧事情と配給制度

- 平成19年度「平成17年度中央区平和特別展東京大空襲コーナー」より

こちらのページも読まれています