掲載日:2024年5月2日

ここから本文です。

平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

昭和12年(1937年)に施行された防空法は、空襲に備える防空計画・空襲発令・防空演習・国民参加の各種訓練などの基準を定めました。当初は空襲の危険が現実化していませんでしたが、日中戦争の拡大や国際緊張の高まりなどとともに何度か改正(昭和16年・18年に改正、21年に廃止)され、各家庭(地域では隣組)においても焼夷弾による空襲で発生した火災の消火が義務付けられるようになりました。

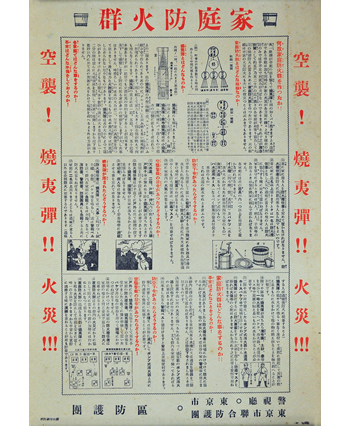

日本各地では、警防団と家庭防火群による防空・消火体制の整備が進められていき、昭和16年(1941年)には防空法改正に伴って建物の建築禁止・制限が定められ、昭和19年(1944年)からは延焼を防ぐ目的から本格的に大都市での建物疎開(強制取り壊し)も実施されました。

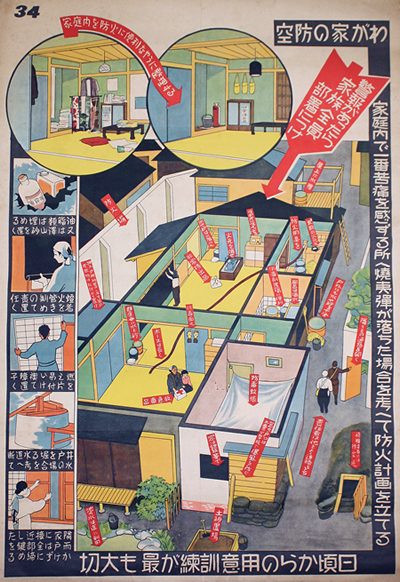

防空対策ポスター「わが家の防空」 所蔵:中央区

わが家の防空

防空法が制定されて以降、一般国民向けに防空対策をわかりやすく図解・解説したポスター・パンフレット・冊子類などが多数発行されました。「わが家の防空」には「家庭内で一番苦痛を感ずる所へ焼夷弾が落ちた場合を考へて防火計画を立てる」「日頃からの用意訓練が最も大切」「警報があったら家族全員部署につけ」「家庭内を防火に便利なやうに整理する」などの見出しと各家庭における基本的な知識や対処方法などが細かく図解されています。

屋内には、部屋ごとに配置する防火用具(水桶・砂)、夜間空襲に備えた灯火管制(防空用の電灯カバー)、防毒用具(防毒面・防毒蚊帳)などが描かれています。また、戸外には、防火用水・防火砂・バケツ・長い竿の火叩(ひたた)き・はしごなどの常備品や庭の片隅に堅固な待避用の防空壕も図示されています。

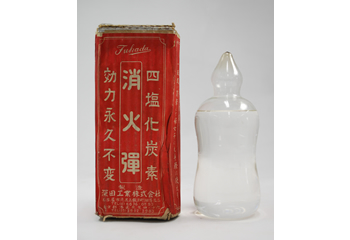

消火弾 所蔵:中央区立郷土資料館

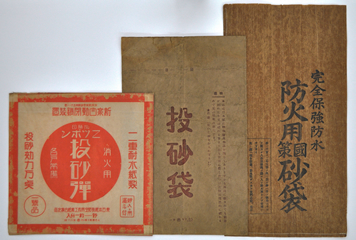

投砂弾・防火用砂袋 所蔵:中央区

隣組 防火用水 所蔵:中央区立郷土資料館

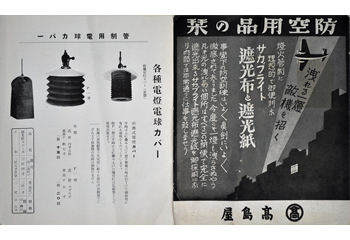

商品チラシ「管制用電球カバー」 所蔵:中央区

道路横につくられた待避壕 提供:池田勘助

家庭防空の備えと訓練

実際の空襲に備えた防火訓練や防空演習も全国の各地域で行われるようになりました。火災発生とその延焼を防ぐバケツリレーによる消火訓練、警戒警報や空襲警報など状況に応じた対処・退避訓練、救護・応急処置の訓練などが盛んに実施されました。

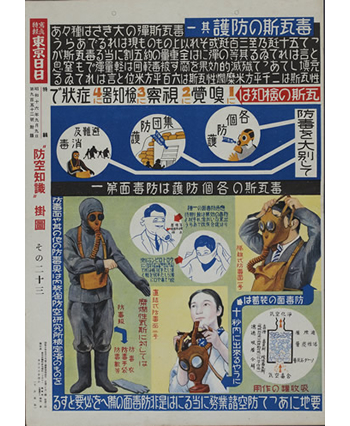

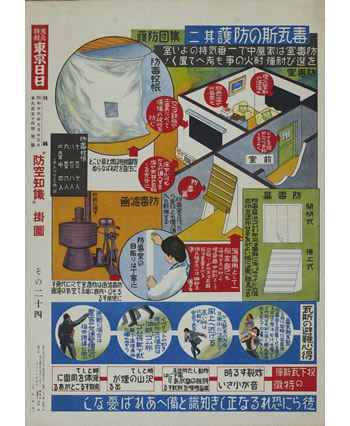

なお、本土への空襲が激しくなる以前は、焼夷弾に対する訓練よりも毒ガス弾投下を想定した防毒訓練が重視されていました。各家庭内には、毒ガス対策として防毒面や防毒用品類を備え、家屋の一室に防毒蚊帳や防毒室を設けるよう指導されました。

防空用防毒面 所蔵:中央区

毒瓦斯(ガス)の防護 其一(「防空知識掛図」) 所蔵:中央区

毒瓦斯(ガス)の防護 其ニ(「防空知識掛図」) 所蔵:中央区

家庭防火群の案内 所蔵:中央区

暮らしの中の制限

物資不足の深刻化や戦局の悪化などによって軍需優先の厳しい物価統制が行われました。鉄・皮革・石油などは一般家庭に行き渡らなくなったため、日常必要な生活用品類を代替材料で生産した「代用品」が開発されました。

鉄に代わる陶・竹・木などの材料を用いた生活用品、石油に代わって木炭・薪などで走る車、非常食用缶詰には陶製の防衛食容器が製造されるなど、生活の中のさまざまな物品が他の材料で作られた代用品となっていきました。

陶製の湯たんぽ(代用品) 所蔵:中央区立郷土資料館

陶製の防衛食容器(代用品) 所蔵:中央区

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

同じカテゴリから探す

- 令和6年度 「伝単」―戦時下にまかれた印刷物

- 令和5年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘割の埋め立てvol.2-

- 令和4年度 中央区の戦後復興-焼跡の灰じん処理と掘削の埋め立て-

- 令和3年度 戦時下の子どもたち-学校と学童疎開

- 令和2年度 日本への空襲と区内の被害

- 令和元年度 印刷物にみる戦時下の世相と銃後の生活

- 平成30年度 家庭防空と銃後の備え-わが家の防空より

- 平成29年度 連合国軍による建物接収とその利用

- 平成28年度 戦中・戦後の働く女性

- 平成27年度 戦中・戦後の遊び

- 平成26年度 戦中・戦後の教育

- 平成25年度 戦中・戦後の生活

- 平成24年度 戦前から戦後の衣生活

- 平成23年度 月島第二児童公園平和モニュメント原画とモザイク平板展

- 平成22年度「平成22年度中央区立小中学校巡回平和展展示資料」より

- 平成21年度 比べてみよう!戦時下と今

- 平成20年度 戦中・戦後の食糧事情と配給制度

- 平成19年度「平成17年度中央区平和特別展東京大空襲コーナー」より

こちらのページも読まれています