掲載日:2025年2月28日

ここから本文です。

種別

都指定文化財 旧跡

所在地

日本橋浜町一丁目1番付近

広報紙コラム「区内の文化財」より(令和5年6月21日号)

中央区内には「文化財保護法」の規定に基づく国の文化財(指定・登録・選定・認定など)をはじめ、「中央区文化財保護条例」の規定に基づいて指定・登録を受けた中央区民文化財が多数存在しています。さらに、「東京都文化財保護条例」の規定に基づく東京都指定文化財なども点在しており、これらを含めると区内の文化財は150件を超えます。

文化財の中には、有形のモノ・無形の技・伝統的な風俗慣習などから、歴史を理解する上で重要な遺跡などまで多様なものがあり、法律や条例に基づいて個別に分類・定義されています。なお、中央区の文化財保護条例では、遺跡に関して「比較的よく原形を保っているもの」または「(原形を保っていないが)旧態を推定し得るもの」の何れかに該当する場合に「史跡」と分類していますが、東京都の文化財保護条例では前者を都指定「史跡」、後者を都指定「旧跡」に分類しています。

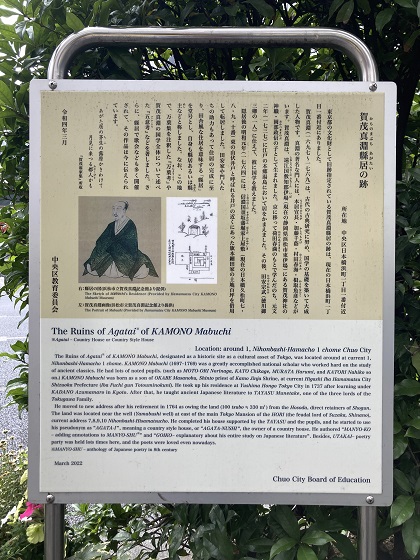

今回の文化財は、江戸時代中期の国学者・歌人として名高い賀茂真淵(1697~1769)が居を構えた跡地です。実のところ、この跡地は今から100年以上前(大正7年〈1918〉)に当時の東京府による史蹟保存事業の一環で「史蹟」指定を受けており、区内では最初期に指定された文化財の一つでした。その後、東京都文化財保護条例の制定(昭和27年〈1952〉)によって都指定「史跡」となり、同条例の全改正(昭和30年〈1955〉)に伴って都指定「旧跡」へと分類されて現在に至っています。

賀茂真淵は、遠江国敷智郡伊場村(現在の静岡県浜松市東伊場)に鎮座する賀茂神社の神官・岡部氏(山城国賀茂別雷神社〈上賀茂神社〉の社家であり勅撰歌人の賀茂成助などを遠祖に持つ家)の子として生まれています。伏見稲荷の社家出身である国学者・歌人の荷田春満(1669~1736)の門に入って遊学(古典・古学・詠歌など)し、師の没後は江戸へ下って学事にいそしみ、商人・歌人の村田春道や幕臣(町奉行所与力)・歌人の加藤枝直から支援を受けつつ、彼らの子どもたち(後に国学者・歌人となる村田春海や加藤千蔭など)の指導もしました。50歳を迎えた延享3年(1746)には、田安宗武(8代将軍徳川吉宗の次男・田安徳川家〈御三卿〉の初代当主)に召し抱えられ、宝暦10年(1760)に64歳で致仕(ちし)(隠居)するまで和学御用(国学の講義)を務めました。

明和元年(1764)、信濃国須坂藩堀家上屋敷(現在の日本橋久松町7~10番)東の井戸(「山伏井戸」の呼称あり)付近に屋敷を持つ旗本細田家から百坪の土地を借りて簡素な家作(堂号を「縣居」と称する)を建て、明和6年(1769)に亡くなるまで著述に専念しました。当地では、真淵の代表的な著書『万葉考』(日本最古の歌集『万葉集』に注釈を加えた研究書)などを手掛けました。江戸時代後期の地誌『江戸名所図会(ずえ)』をひもとくと、「賀茂真淵翁閑居地 濵町にあり」と始まる記述があり、真淵の来歴・事績・著名な門人の名とともに、縣居の跡が江戸の名所となっていたことも読み取れます。

なお、日本橋浜町一丁目周辺は、大正期(当初の史蹟指定時)から街並みが大きく変化(関東大震災と区画整理、昭和期の空襲被害と戦後復興、町名・地番改正など)しているため、縣居の跡地は推定に留まりますが、現在も歴史上の著名な「旧跡」として位置づけられています。真淵の没後は、遺言に従って東海寺塔頭少林院の後山に墓所が設けられ、明治中期に現在の東海寺大山墓地(品川区北品川4ー11ー8)への移設改修・改葬が行われました。この真淵の墓は、墓域に立つ石鳥居・修理碑などとともに国の「史跡」に指定(大正15年〈1926〉)されています。

中央区教育委員会

学芸員 増山一成

お問い合わせ先

教育委員会事務局図書文化財課郷土資料館

〒104-0041 新富一丁目13番14号

電話:03-3551-2167

ファクス:03-3551-2712